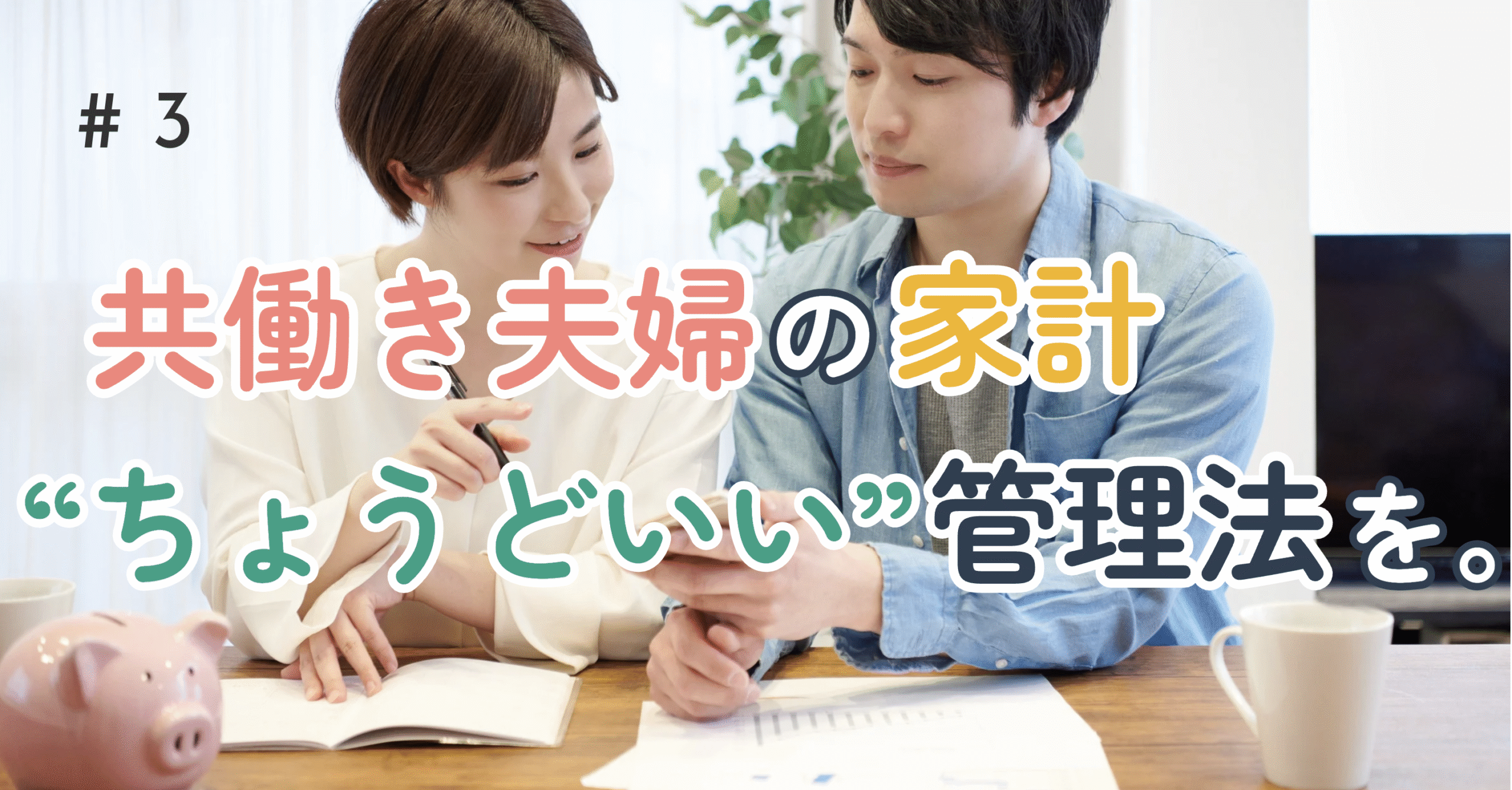

共働き夫婦にとって、家計管理は重要な課題のひとつ。収入が2つあるからこそ、どのようにお金を管理するかで貯蓄や将来設計にも大きな影響を与えます。

「お互いの収入をどこまで共有する?」「自由に使えるお金はどう確保する?」など、夫婦での話し合いが必要です。

今回は、代表的な3つの家計管理方法を解説し、それぞれのメリット・デメリットと対策を紹介します。自分たちに合った方法を見つける参考にしてください!

家計管理の3つの方法とメリット・デメリット

Photo by Alexander Mils on Unsplash

夫婦で家計管理することは、効率的にお金を管理し、安心して暮らすために大切です。

夫婦で家計管理をする必要性とそのメリットについては、「家計は夫婦のダブルス戦!協力して管理する必要性」で詳しく解説しています。

共働き夫婦の家計管理方法は「共通口座制」「項目別分担制」「完全共有制」の主に3つの方法があります。

それぞれの特徴を理解し、自分たちに合った方法を選ぶことが大切です。

共通口座制

夫婦それぞれが収入から一定額を共通口座に入金し、生活費や貯蓄をその口座で管理する方法(例:収入の60%を共通口座に入金)。

•家計全体の支出が一元化できるため、管理しやすい。

•生活費や貯蓄の分担が明確になり、不公平感が少ない。

•残ったお金は個人で自由に使えるため、プライベートな支出も確保できる。

•口座名義が一人の場合、死亡時に凍結リスクがある。

→対策:生活防衛費を個人口座に分けて持つ。

• 入金や管理の手間がかかり、金銭感覚の違いでトラブルになることも。

→対策:定期的に家計会議を開き、支出の基準を話し合う。

•収入が変動するたびに入金額の見直しが必要。

→対策:ボーナス時に調整するなど、柔軟なルールを決める。

項目別分担制

夫婦それぞれが特定の支出項目を担当する方法(例:夫が家賃・光熱費、妻が食費・日用品費)。

• 自分の担当項目に責任を持つことで、節約意識が高まる。

• 支払い後の残金を自由に使えるため、個人の裁量を尊重できる。

• 管理範囲が限定されるため、手間が少なく、気軽に始められる。

•家計全体の収支が把握しづらく、貯蓄計画が立てにくい。

→対策:定期的に支出全体を見直し、貯蓄額を確認する。

• 支出バランスに不公平感が生じる場合がある(例:収入差が大きい場合)。

→対策:収入比率に応じた負担額の調整や、共通口座と併用する。

• 夫婦間で金銭感覚や節約意識に差があるとトラブルになりやすい。

→対策:お互いの価値観を尊重しつつ、無理のない分担ルールを作る。

完全共有制

夫婦の収入を全て一つの口座で管理し、お小遣い制にする方法(例:夫婦それぞれのお小遣いを3万円/月とし、それ以外を共通口座に入金)。

•収入と支出の透明性が高く、家計管理がしやすい。

• 夫婦間で貯蓄目標を共有でき、一体感が生まれる。

•家計全体を効率的に管理できるため、貯蓄しやすい。

•個人の自由な支出が制限されるため、不満が生じる可能性。

→対策:夫婦でよく話し合い、お小遣いの額を決めるようにする。

•どちらか一方が管理を担うと、不公平感や負担が大きくなる。

→対策:定期的に家計の状況を共有し、負担を分散する。

•価値観の違いが衝突すると、ストレスになりやすい。

→対策:大きな支出は事前に相談するなど、ルールを明確にする。

家計管理方法を選ぶときのポイント

家計管理の方法にはそれぞれ特徴があり、夫婦の価値観やライフスタイルに応じて適した選択が異なります。

選択時のポイントは以下の通りです。

◯ 収入差や価値観の違い:公平性と自由度のバランスを考える。

◯ ライフプラン:貯蓄目標や将来設計を踏まえて選ぶ。

◯ 手間と効率性:管理の負担がどれくらいかかるかを考慮する。

また、それぞれの方法を選ぶ夫婦の具体例は、以下のようなかたちが考えられます。

① 収入に大きな差がない夫婦

② お互いの支出を把握したい夫婦

③ 生活費と個人の支出をはっきり分けたい夫婦

① それぞれの得意分野を活かしたい夫婦

② 個人の裁量で節約や工夫をしたい夫婦

③ 細かい金額のやりとりを避けたい夫婦

① 貯蓄を最優先に考えたい夫婦

② 家計の透明性を重視する夫婦

③ 夫婦で一体感を持ちたい夫婦

まとめ

「共通口座制」「項目別分担制」「完全共有制」には、それぞれのメリット・デメリットがあり、その特徴をしっかりと比較することが重要になります。

家計管理の仕組みは、一度決めたら終わりではなく、ライフステージや収入状況に応じて見直すことも大切です。私自身も、結婚当初は「共通口座制」、子どもが生まれてからは「完全共有制」といったかたちで見直しを進めています。

夫婦でよく話し合いながら、自分たちに合った方法を見つけていきましょう。

コメント